Колено XVI

(Середина – вторая половина XIX века)

| ОТЕЦ: | ХV-6/1.Василий Дмитриевич |

ХVI-8/6. |

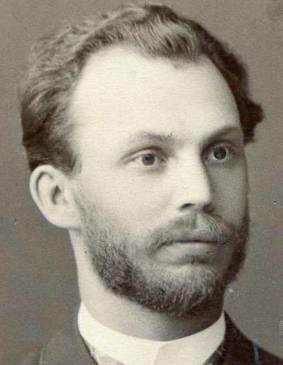

Юрий Васильевич |

| ДЕТИ: |

ХVII-1/8. Татьяна Юрьевна ХVIII-2/6. Валентина Юрьевна ХVIII-3/6. Нина Юрьевна ХVII-4/8. Елена Юрьевна (Георгиевна) |

|

Родился 13.3.1864 г. Инженер-механик. Окончил Императорское Московское техническое училище (ИМТУ) в 1889 г. С 1894 г. преподаватель механики и устройства машин, а затем директор технического училища им. Губкина в г. Кунгуре Пермской губернии, на Урале.

В июне 1900 года распоряжением попечителя был командирован на Парижскую Всемирную выставку (см. Циркуляры Оренбургского учебного округа. Оренбург, 1900. № 8. - С.325). Жил на квартире при самом училище. Упоминается в Адрес-Календаре Пермской губернии 1915 года как «директор (он же преподаватель устройства машин), статский советник – инженер-механик» Кунгурского технического училища им. Губкина Пермской губернии. К этому периоду относится любопытный документ, свидетельствующий об одном из аспектов деятельности училища в 10-х годах ХХ в.: «Письмо временно заведующего Кунгурским механико-техническим училищем Ю. Ошанина начальнику 30-й стрелковой дивизии Н. Д. Каширину о производстве авиастрел. г. Кунгур 25 ноября 1918 г. 8-го октября 1918 г. за №19 инспектором 3-й Уральской дивизии предписано было в мастерских заведуемого мною училища приступить к немедленному к срочному изготовлению авиастрел, для чего были доставлены в мастерские материалы и нефть для двигателя и отпущен аванс для расчета с рабочими. До настоящего времени изготовлено и сдано 5000 шт. стрел, но с сего числа работы приостановлены за расходованием нефти. На обращенный к начальнику снабжения 30-й стрелковой дивизии запрос о присылке нефти –- получен ответ, что нефти в его распоряжении в настоящее время нет.

Настоящим ставлю Вас в известность о приостановке работ и прошу дальнейших указаний, можно ли надеяться на получение нефти и будут ли продолжаться работы по выделке стрел или произвести окончательный расчет с рабочими, так как последние взяты исключительно для вышеозначенной работы. Вр[еменно) заведующий училищем Ю. Ошанин Вр(еменно) заведующий мастерскими Н. Третьяков Письмоводитель Резолюция на 1-м листе в начале документа: Заведующему мех[анико]-тех[ническим] училищем. Работы закончить, рабочим произвести расчет. Представить отчет о работах. Начальник 30-й стр[елковой] див[изии] И. Каширин. 26 ноября 1918 г.». Авиастрелы широко применялись при военных действиях в начале ХХ века. Об их использовании говорится в статье «Дротиками из самолета»: «В начале 20-го века аэропланы только-только начали активно использоваться в военном деле. Конструкции были хлипкие, дерева и ткани, поэтому устанавливать вооружение на них инженеры не спешили. Тут бы хоть взлететь и сесть. Самолеты поначалу использовались чисто как разведчики. Потому некоторое время, высоко летящий самолет противника не вызывал чувства опасности, и стоил разве что матерого слова и непристойного жеста вслед. А смелых аэронавтов, в свою очередь, сильно беспокоила невозможность достать марширующие внизу армии. Потому изголялись пилоты как могли – брали на борт револьверы, винтовки и даже ручные гранаты. Но в виду отсутствия прицельных приспособлений, неровности полета, ветра и т.п. – меткость оставляла желать лучшего. Требовалось оружие, бьющее по площади, чтобы нивелировать малую точность. О тяжелых бомбах речь еще не шла, и тут на помощь пришла физика! Зачем пытаться посылать пулю порохом, если гравитация разгоняет ее не хуже? Так появилась Флешетта (также Флашетта, от фр. fl?chette, нем. Fliegerpfeil (в русской печати 1910-х годов иногда именуется «Стрелкой») – металлическая стрела-дротик размером с карандаш; особый тип авиационного оружия, разработанный в начале XX века и применявшийся ВВС противоборствующих сторон при атаках скоплений пехоты и кавалерии противника в боях Первой мировой войны, а также во время Гражданской войны в России. Наиболее удачная конструкция была создана в Германии и представляла собой металлический стержень круглого сечения размером немногим больше карандаша. Сброшенный с высоты 1000 м снаряд пробивал без проблем 15-сантиметровое дерево! С одного конца стержень заостряли, а с другого в теле стержня делали четыре продольных выемки, образующие своего рода оперение. Флешетты пачками или россыпью укладывали в специальные кассеты, подвешенные под фюзеляжем самолета. Стрелы применяли при атаке скоплений пехоты или кавалерии с бреющего полета или пикирования. В нужный момент кассета раскрывалась, и флешетты пачками сыпались на противника. Сброшенные с самолета стрелы у земли обладали значительной пробивной способностью – в частности, легко пробивали деревянные доски толщиной до пятнадцати сантиметров. Кроме того, падение стрел сопровождалось резким свистом, действовавшим на психику противника и пугавшим его лошадей. В ходе боев выяснилось, что данный вид оружия весьма эффективен против открыто расположенных скоплений пехоты и в особенности кавалерии. Эффект неожиданности сыграл на руку бомбардировщикам, ничего не подозревающие враги поняли угрозу от летящего вверху самолета только когда раздался свист и первые люди начали падать на землю. История знает немало удачных налетов с флешеттами».

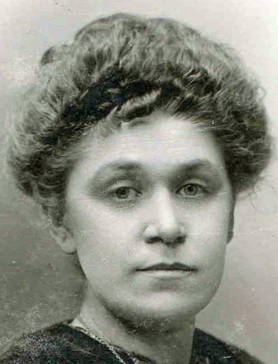

По некоторым сведениям после революции 1917 года Юрий Васильевич Ошанин бежал с белыми (числится в «Списке граждан г. Кунгура, бежавших с белыми» под номером 17). В этом списке, в рубрике «постановление» против большинства фамилий стоит резолюция «конфисковать» (речь идет о домах, в которых проживали эти лица). Против фамилии Ошанин стоит «До выяснения». Однако следует думать, что данная информация неправильна, поскольку известно, что в 1924 г. Юрий Васильевич проживал с женой в Ленинграде. Дата его смерти неизвестна. Жена: Ольга Константиновна, урожденная Долинская. Родилась предположительно в 1872 г. в г. Кунгуре Пермской губернии. Мать ее была русская, а отец – сын ссыльного поляка – шляхтича Краковского воеводства, сосланного Екатериной II за участие в восстании под предводительством Костюшко в 1763 г. В Кунгуре же она вышла замуж за Юрия Васильевича Ошанина, преподавателя Кунгурского технического училища им. чаеторговца Губкина. С 1924 г. жила вместе с Юрием Васильевичем в семье старшей дочери Татьяны в Ленинграде. Перед Великой Отечественной войной приезжала в Челябинск в семью младшей дочери Елены навестить внуков Владислава и Всеволода. В последний раз она приехала летом 1941 г. и задержалась надолго, до 1948 г. Чтобы не быть иждивенкой, она устроилась работать (с целью получения продовольственнуй карточки) и проработала всю войну, дождалась возвращения Владислава из армии в 1948 г. и только тогда возвратилась в Ленинград. Получала пенсию за Юрия Васильевича (по потере кормильца) до конца жизни. Умерла она в Ленинграде в 1955 г. и похоронена на Старо-Охтинском кладбище. Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии. 1915 г. Издание секретаря Пермского губернского статистического комитета Н.А.Иванова. Пермь, 1915; Егорова М.В. Развитие системы частного образования на Урале (1861 – февраль 1917 г.). Челябинск, 2003; Список выпускников и преподавателей ИМТУ, МММИ, МВТУ, МГТУ с 1865 до 2004 года. Из Интернета; Список граждан г. Кунгура, бежавших с белыми; Фролов Н.В. Владимирский родословец. Вып. 1. Ковров, изд-во ТОО «БЭСТ-В», 1996. | |||||||||||

|

Авторы возражают против полного или частичного воспроизведения данного труда, в том числе и в Интернете, без их письменного разрешения. По любым вопросам, связанным с Родословием, обращаться по эл. почте v.ochanine@sfr.fr |